2025年9月、朝8:30。 朝の空気は少しずつ秋めいて、肌に心地よい涼しさを感じる季節になってきた。コンビニへ立ち寄り、あたたかいコーヒーを片手に会社に出社。席に座り、さぁコーヒーを飲もう!と思ったその時。

ガチャっ。

ボス

ボス

渦真木くんおはよう!今朝は途中でコンビニ寄ったんやけどな、レジで年齢確認ボタン を押すときに、ふと思ったんだよ。“これ、ほんまに店員見とんのか!”って。

渦真木

渦真木

(ボスもコンビニ寄ってきたんだ)あはは、確かに形式的になっていますよね。でも逆に“きちんとした本人確認”って、やっぱり重要なんでしょうね。サービス利用する側も、安心感がありますし。

ボス

ボス

せやな。最近はオンラインで本人確認するeKYC が、当たり前みたいになってきているけど、2027年には法改正でまた変わるらしいな。

渦真木

渦真木

そうですね。2027年の法改正に向けての相談は、当社でも増えているみたいですよ。

ボス

ボス

やはり。ではeKYCについて最新の動向と、事業者がどう備えたらええか、整理してきてくれ!

渦真木

渦真木

渦真木

渦真木

班長、おはようございます!今回のテーマは“eKYC”です!

班長

班長

おはよう。eKYCって金融のイメージが強いけど、最近は通販とかマッチングサービスでも聞くわね。まずは基本から教えてくれる?

渦真木

渦真木

eKYCとは

渦真木

渦真木

“eKYC”は electronic Know Your Customer の略で、本人確認をオンラインで完結できる仕組みです。従来は窓口や郵送が当たり前でしたが、スマホやPCから手続きできるようになって、便利さとスピードが格段に上がりました。詳しくは以前のコラム(

こちらの記事)でも紹介していますが、今や業界を越えて広がっているんです。

班長

班長

そういえば、私も保険の申し込みでスマホだけで本人確認したことがあるわ。あれもeKYCだったのね。

eKYCのこれまでの背景

渦真木

渦真木

背景①デジタル化と非接触ニーズ

渦真木

渦真木

コロナ禍をきっかけに“非接触”が強く求められるようになり、オンラインで本人確認したいというニーズが急増しました。

背景②2018年の法改正

渦真木

渦真木

“犯収法(犯罪収益移転防止法)”の改正で、“オンライン完結型本人確認”が法的に認められたんです。その結果、金融、不動産、古物買取、通信といった業界で一気に普及が進みました。

班長

班長

eKYCのメリット・デメリット(利用者・事業者別)

渦真木

渦真木

利用者メリット

・24時間いつでも、どこからでも申請できる

・郵送待ちがなくなり、即日利用も可能

・不便、面倒という心理的な障壁がなくなり新しいサービスを導入しやすくなった

事業者メリット

・申込手続き途中での離脱を防ぎ、手続き完了率を向上

・オペレーション効率化、ペーパーレス化

・不正防止の精度を上げ、セキュリティ向上

課題

・導入コスト(システム開発や外部サービス利用)

・利用者のITリテラシーや端末環境に依存

・顔写真付きIDやスマホを持たない人には不向き

班長

班長

利便性を最大化しつつ、スマホを持たない人などの対応をどうしていくかが今後の課題になりそうだね。

2027年法改正の概要

渦真木

渦真木

次に、特に重要な2027年4月施行予定の改正について説明します。本人確認の仕組みそのものが大きく変わります。

自然人(個人)の本人確認方法

・“ワ方式”(マイナンバーカード+JPKI公的個人認証)に原則一本化。

本人確認をスムーズかつ確実にする仕組みとして、マイナンバーカードの利用が基本になります。

・“ホ方式”(本人確認書類画像+顔写真の送信)は原則廃止。

これまでは、運転免許証の画像と自撮りした顔写真を送付する方法が主流でしたが、

セキュリティの懸念からなくなる方向です。

・“ヘ方式”(ICチップ情報送信+容貌確認)は特定ニーズに対応するために存続。

運転免許証や在留カードなど、ICチップ付きの証明書を使う方法は一部残ります。

・マイナンバーカードを持たない人への補完策として、住民票原本+郵便送付で確認する方式も

検討されています。

法人確認

・これまで写しでよかった書類(登記事項証明書など)が原本限定になります。

・法人の実在性をより厳格にチェックする流れになります。

班長

班長

つまり、“画像で済ませる”手法は姿を消して、“ICチップ”と“公的認証”を前提にシフトするのね。これは事業者にとってシステム改修やフローの見直しが必須になるね。

渦真木

渦真木

要チェックの技術トレンド

- 生体認証:

顔や指紋、虹彩などが進化して、不正やなりすまし対策に効果大。

- AIによる不正検知:

本人確認書類や顔写真の真贋判定をAIが実施、スピーディかつ正確。

- パスワードレス認証(FIDO2/パスキー):

パスワードを使わず、生体や端末で認証。UXとセキュリティを両立。

- 多要素認証(MFA):

ID・パスワードに加えて、所持要素や生体要素を組み合わせることでセキュリティ強化。

- ブロックチェーン型ID:

分散型で本人情報を管理し、不正改ざんに強い仕組み。

暗号資産や国際送金で実証実験が進んでいる。

- マイナンバーカードとの連携:

地域通貨や行政給付、健康ポイントなど、自治体アプリでの利用事例も増加中。

渦真木

渦真木

上記のような技術を取り入れた認証が今後は増えていくと予想されます。

班長

班長

なるほど。“便利さ”と“安心感”をどう両立するかがこれからのテーマなのかもね。

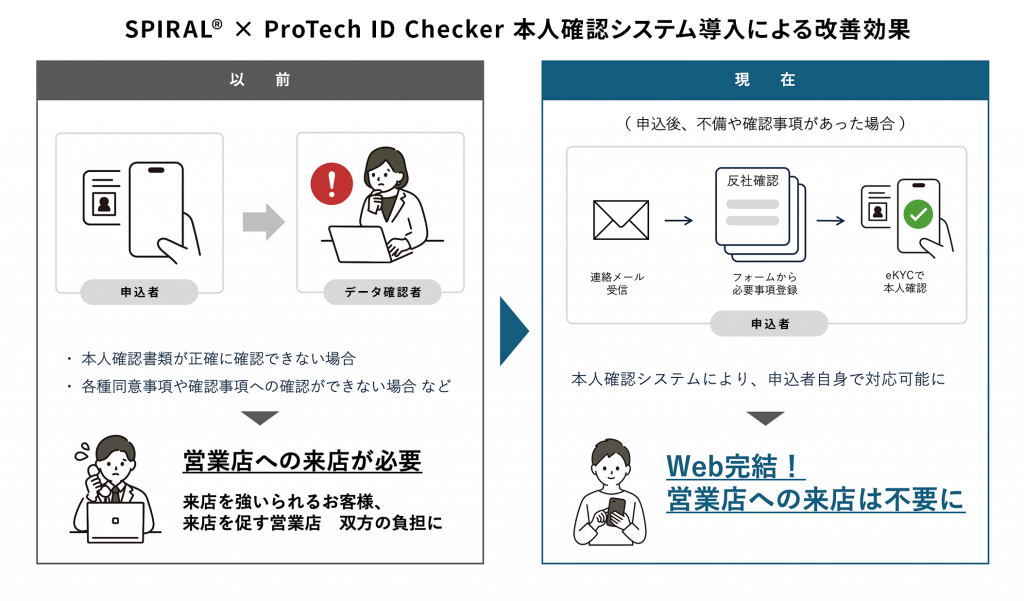

事例の紹介

螺旋

螺旋

オホン。では私から、

蒲郡信用金庫様の事例を紹介しますね。

SPIRAL®を活用してeKYCを取り入れた本人確認システムを構築した事例です。

班長

班長

かなり業務改善につながったと聞いたけど具体的にはどんな効果があったの?

螺旋

螺旋

はい。効果としては大きく2つあります。

まず①利用者側では、アプリからスムーズに本人確認でき、“安心して取引が始められる”環境を実現しました。郵送や窓口での手間がなくなり、顧客体験が大きく向上しています。

そして②職員側では、これまで負担になっていた郵送確認や窓口での本人確認対応が減り、事務の効率が大幅に改善しています。

班長

班長

なるほど。顧客も職員も“使いやすさ”と“安心感”を得られるのね。まさに両輪がそろった事例だわ。

螺旋

螺旋

ええ。“顧客体験の向上”と“事務効率化”を両立できた、良いモデルケースです。

班長

班長

金融だけでなく、例えば不動産や通信、オンラインサービスなんかでも活用できそうね。

螺旋

螺旋

おっしゃる通りです。契約や会員登録の場面で本人確認が求められる業界なら、同じようにメリットを得られるはずですよ。オホン!

班長

班長

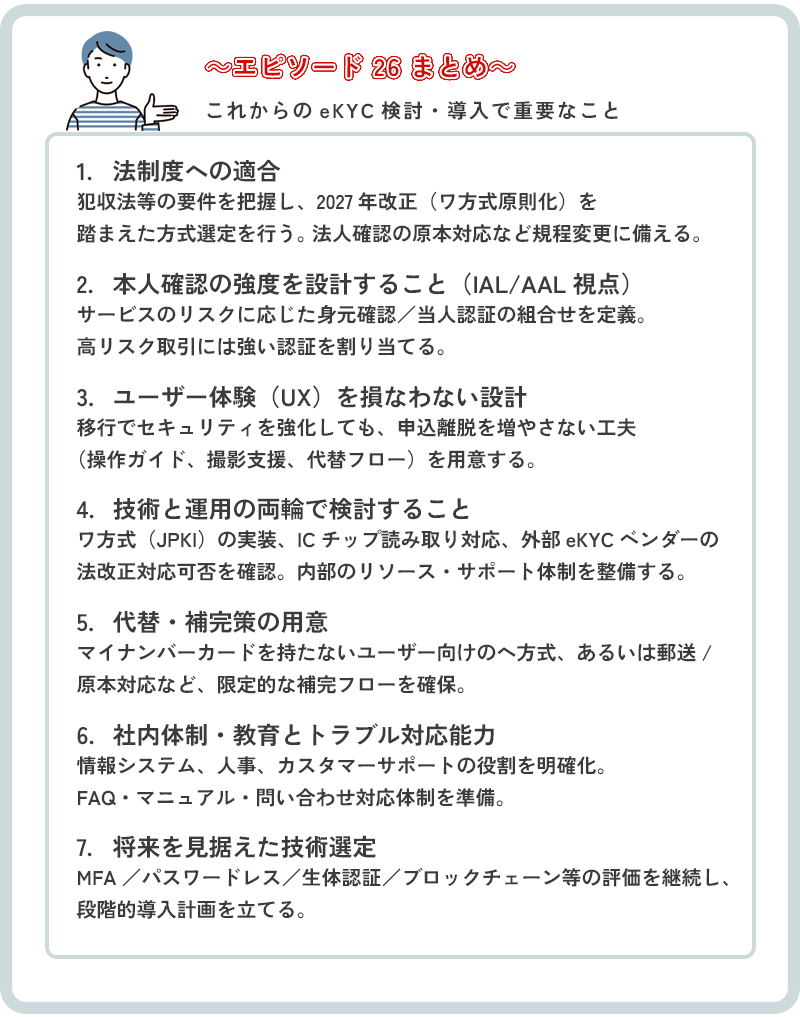

まとめるとeKYCは、 “顧客体験の入り口”を変える仕組み。2027年の改正に向けて、事業者は早期に方式移行計画を立て、**「法制度対応」×「本人確認強度設計」×「ユーザー体験確保」**の3点を両立する体制を整えておくことが不可欠ってところかな2人とも今回もありがとう! あとでポイントをしっかりまとめて調査報告書を提出してね!

というわけで、9月のテーマはeKYCでした。最近どんどん導入が進んでいるので、まだ導入されていない方や、法改正のタイミングでリニューアルを検討している方に読んでいただけるといいな。

(※本コンテンツの登場人物、部署等はフィクションです。)

このコラムの執筆者

前田みどり

マーケティング部に所属しています。顧客接点部分のDXを検討している皆様に、活用事例を具体的にイメージしていただけるようなコラムを制作しています。