ローコード開発の記事

ARTICLEローコード開発のメリットや開発事例をご紹介

現在企業では競争力を高めるためにアジャイルやRADといった超高速開発の手法があります。その超高速開発のなかの手法の1つとして注目されつつあるのが「ローコード開発」です。 プログラミング言語を記述し0からシステム開発する「フルスクラッチ」に対し、 ローコード開発はプログラミング言語を記述しなくても、ビジュアル操作でシステム開発が可能で、またコードを書くことで拡張が可能です。

本記事では、ローコード開発を取り入れることで得られるメリットと、ローコード開発ではどのようなことができるのかについて事例を交えてご紹介します。

目次

ローコード開発とは?

ローコード開発とは、 GUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)と呼ばれるビジュアル的な操作で、 短期間でシステム開発することができる手法のことです。WEB上でLEGOブロックや積み木のように必要なパーツ(アプリケーション)を組み合わせてドラッグ&ドロップでアプリケーションを作ります。

例えば、SQLを書かなくてもDB(データベース)を作ることができるため、その分の開発工数を短縮することができます。

関連記事:ローコード開発とは?特徴・メリット/デメリットと導入前のチェックポイントを解説

クラウド型ローコード開発プラットフォーム

クラウド型ローコード開発は、開発プラットフォームがクラウドで提供されています。パソコンとネットワーク環境さえあれば、場所を問わず開発することができます。

オンプレミス型ローコード開発ソフトウェア

オンプレミス型ローコード開発は、ソフトウェアになっておりインターネットに接続していなくても開発が可能です。

ノーコード開発はソースを書くことができませんが、ローコード開発はソースを書くことができます。そのため、ローコード開発は拡張性が高くさまざまなシステムとの連携も可能になるケースが豊富です。

ローコード開発と他開発手法の違いとは?

システムやアプリケーションの開発方法は、ローコード開発以外にも複数の手法を選択できます。参考として以下に、ローコード開発と他開発手法の違いを整理しました。

| ローコード開発 | ノーコード開発 | パッケージ開発 | スクラッチ開発 | |

| 開発手法の概要 | 用意されている機能とコーディングを組み合わせて開発する | 一切のプログラミングを行わず直感的な操作で開発する | すでに用意されているシステムに機能をカスタマイズして開発する | 開発言語を用いてゼロからコーディングを行いながら開発する |

| 工数 | 〇 | ◎ | △ | △ |

| 費用 | 〇 | ◎ | 〇 | △ |

| 拡張性 | 〇 | △ | 〇 | ◎ |

例えばローコード開発では、コーディングと用意されている機能を組み合わせながら、柔軟性と効率を兼ね備えた開発が可能です。対して、ノーコード開発は効率、スクラッチ開発は拡張性に特化しているほか、パッケージ開発はあらかじめ用意されているシステム内で開発します。

そのなかでもローコードは、工数や費用を抑えたい、状況に応じて機能をカスタマイズしたいという方におすすめです。

ローコード開発で得られるメリットとは

ローコード開発プラットフォームを利用するメリットは大きく分けて5つあります。

- 開発期間が短くなる

- プログラミング知識がなくても開発が可能になる

- プラットフォームを利用するのでセキュリティに関する負担が少ない

- コストの削減が可能になる

- 改修が発生した場合の工数を減らすことができる

という点です。

開発期間が短くなる

ローコード開発は、あらかじめ用意された部品(コンポーネント)を組み合わせてアプリケーションを構築するため、これまで一から記述していたプログラムの作成時間を削減しやすくなります。

画面やデータ構造の変更もUI中心で反映しやすいため、要件変更が生じても試作→確認→手直しの反復を短いサイクルで回しやすいのが特長です。必要に応じてコードで拡張も可能なため、スピードと柔軟性の両立がしやすいとされています。

プログラミング知識がなくても開発が可能になる

ドラッグ&ドロップなどのUI操作を中心に構築できるため、現場担当者がプロトタイプ作成や軽微な運用改善に関与しやすくなり、業務知見を直接画面やフローに反映しやすい体制が作れます。

結果として、要望のヒアリング→実装→確認にかかる時間が短縮されやすく、システム開発の心理的・手続き的ハードルを下げる効果が期待できます。一方で高度な要件や基盤設計は専門人材の支援が必要となる場合があるため、役割分担を明確にすることが重要です。

プラットフォームを利用するのでセキュリティに関する負担が少ない

クラウド型ローコード開発はベンダーが用意したプラットフォームを活用するため、フルスクラッチ開発よりも脆弱性に対する対応やセキュリティ対策の負担が減ります。一般的にはプラットフォームに関してはベンダーがセキュリティ対策を施しているので、自分たちが構築した部分の対応だけで済みます。

もちろん、インフラ環境はローコード開発プラットフォームを提供するベンダーがシステムの保守・運用を行うので負担軽減にもつながります。

コストの削減が可能になる

システム開発にかかる費用は、基本的には工数に依存します。

ローコード開発を活用すると開発期間を短くできるため、結果として初期の開発費を抑えられます。さらに、運用開始後の変更や微修正を社内対応しやすくなるぶん、改修コストの縮減も見込めます。

加えて、従来のフルコーディングでは高い専門スキルを持つ技術者が不可欠ですが、ローコードではその人件費の圧縮につながる可能性があるでしょう。

改修が発生した場合の工数を減らすことができる

ローコードは「コードを書かない」わけではありません。

大半はGUI操作で組み立てられる一方、各社固有の要件を反映したい場面では、必要な箇所だけコードを追加してカスタマイズできます。

これにより、ノーコードと比べてリリース後の変更に対応しやすい点がメリットです。従来型の開発手法より開発期間を短縮しやすく、ノーコードよりも柔軟な拡張が可能であることは、ローコードの大きなメリットと言えます。

開発工数を削減するアジャイル開発について

アジャイル開発の短いサイクルのなかに「ローコード開発プラットフォーム」を活用するとさらに開発工数を抑えることが可能になります。短納期の案件やリソース不足といった場面にも案件受注が可能になります。

アジャイル開発とは

アジャイル開発は、システムやソフトウェア開発の手法のひとつで、機能ごとに小規模で「要件定義・設計・開発・実装・テスト・運用」のサイクルを繰り返します。

優先度の高い要件から順に開発をし、それらをまとめたものが1つのシステムとなります。アジャイル開発は、要件に変更があるものという前提で進めるので仕様変更に強いことが特徴です。

アジャイル開発に向いているプロジェクト

アジャイル開発は、開発の途中で仕様の変更や追加が予想される案件に向いています。例えば、競争が激しいモバイルアプリなどにおいては、開発の途中で仕様の変更や追加が行われることが予想できます。小規模で「要件定義・設計・開発・実装・テスト・運用」のサイクルを繰り返していくので、柔軟に対応できるのです。

そのためローコード開発と相性がよく、ローコード開発プラットフォームでスクラッチ開発よりも開発工数を抑えつつ、細かなカスタマイズをしたい部分にソースがっつり書くというように、ノーコード開発にはない柔軟さがあるのです。

アジャイル開発について詳しく知りたい方は、「アジャイル開発の考え方とメリット・デメリットについて解説」をご一読ください。

ローコード開発で何ができる?ローコード開発のユースケース3選

事例1:ポイント管理の機能を実装できた

株式会社アイ・エヌ・ジー様はZ世代向けコミュニティ「INGteens」で、協力者への謝礼を現金手渡ししていたため、来社負担と事務作業が課題でした。

もともとローコード開発ツールを使用していた同社でしたが、ローコード開発ツールの機能を使用して会員管理システム上にポイント管理の機能を実装。

会員自身でマイページから獲得ポイントや履歴などを確認し、自身で各種電子マネーに交換できる仕組みを構築されました。

結果として、謝礼受け渡しの作業がほぼ不要になり、大幅な業務効率化につながる見込みとのことです。

事例の詳細はこちら

事例2:複雑なWebView機能を実装できた

株式会社瀬戸信用金庫様は「せとしんアプリ」からの来店予約で、メールアドレスや口座番号など毎回の入力が必要となる点を課題としていました。

その課題点を解決するため、同金庫はローコード開発ツールを使いアプリ内でWebページを開くことができるWebView機能(スマートフォンのアプリ上でWebサイトを表示する機能)の開発・導入を決定。

結果として、「せとしんアプリ」内でWebページを開くことができるようになり、「せとしんアプリ」内に保持している顧客情報を来店予約フォームへ引き継ぎ、表示することができるようになったそうです。

お客様側からみると、登録済みの個人情報はすでにフォーム上に入力された状態で表示され、来店日時や相談内容といった最低限の項目だけを入力すれば良い形となり、アプリからの予約申込が非常にかんたんになりました。

こちらは、ローコード開発ツールがかんたんな機能を実装できるだけではなく、難しい開発にも対応できるということが分かる事例と言えるでしょう。

事例の詳細はこちら

事例3:受付管理システムを構築できた

豊田合成株式会社様は自社製品の展示会運営で、招待制移行に伴う招待者管理・来場日時の調整などに加え、手書きアンケートのデータ化が負担となっていました。

同社はローコード開発ツールを用い、来場予約から受付、アンケート入力までを一元化する「展示会来場受付管理システム」を実装。来場受付機能や“気になる製品”の登録にも対応しました。

その結果、来場者は事前予約と当日の受付をスムーズに行え、担当者はアンケート収集・共有までを同一基盤で扱えるようになりました。

さらに、来場者数が前年度比200%でも同等の人員・時間で対応し、アンケート関連作業は95%削減、結果共有の即日化につながったと記事は述べています。

事例の詳細はこちら

ローコード開発の需要は高まる

現在、エンジニアの人材不足が騒がれており、今後もエンジニアの需要が高まることは明白です。人材要件も高度化し、スキルの見極めも難しく熟練したエンジニアの獲得難易度はとても高いでしょう。

そんなときに、ローコード開発を取り入れることで未経験者でもシステム開発が可能になります。開発工数をかけずに新人エンジニアのリソースを活用しながら育てていくことが可能になるでしょう。

ローコードが求められる理由

2020年は特にローコード開発が注目され、日経XTECH「ローコード革命」や@IT「コーディングのプロに嫌われないローコード開発」といったようにさまざまなメディアで特集記事が公開されました。弊社でも2020年4月ごろから短期間での開発を求められる案件のご相談を多くいただくようになりました。その理由の1つは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大とも言えるでしょう。4月の緊急事態宣言以降、対面営業ができなくなり非対面営業に切り替える企業様からの相談が増えました。これまで対面で行ってきた業務をWebに切り替えるためにシステムを導入する必要があったからです。

・コスト削減(費用・人的リソース)

・短納期

・人材不足

・セキュリティ対策

など

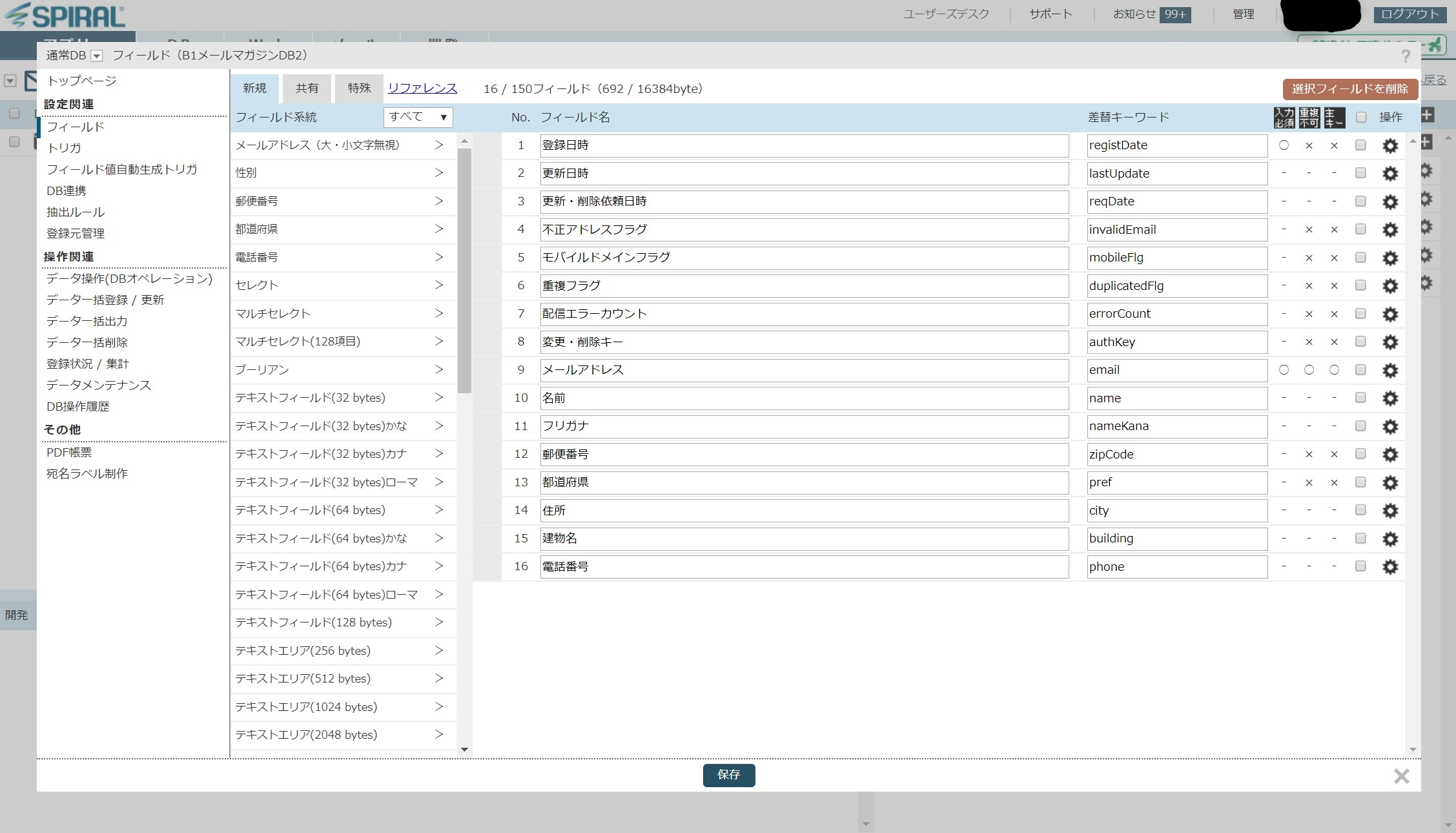

クラウド型ローコード開発プラットフォーム SPIRAL®

クラウド型ローコード開発プラットフォームの スパイラル®について紹介します。スパイラル®は2001年にリリースし、メール配信・フォーム・認証機能をはじめとするさまざまな機能を有したプラットフォームです。

DBもブラウザ上で項目を選択するだけで作成が可能です。

スパイラル®の機能は「機能」をご覧ください。

SPIRAL®の3つの特徴

- 社内に散らばったデータをひとつにまとめて管理

- 営業・マーケから社内までさまざまな業務・仕事に

- テンプレと組み合わせで知識不要のかんたん作成

▼ 社内に散らばったデータをひとつにまとめて管理

スパイラル®は、メール配信やWebアンケートなどの顧客に関する情報から、勤怠管理や給与明細などの社員情報まで、さまざまなデータをひとつにまとめて管理することができます。エクセルや紙、Webサービスなどで複数の管理でばらばらになってしまったデータが、ひとつのプラットフォームでかんたんに管理できます。

▼ 営業・マーケから社内までさまざまな業務・仕事に

営業、販促・マーケティング活動、サービス提供業務などの顧客に向けた活動のほか、社員情報や勤怠・給与管理、申請管理、教育などさまざまな場面でご利用いただけます。企業活動の多くの情報をデータベース化し、業務効率アップや売り上げアップ、コスト削減の施策にご活用いただけます。

▼ テンプレと組み合わせで知識不要のかんたん作成

スパイラル®は、データベースを中心に、Webやメール、LINE連携などのコンポーネント(部品)が用意されています。コンポーネントを選択するだけで、かんたんにさまざまなアプリケーションを構築できます。さらに、メルマガ、お問い合わせ管理、顧客管理、Web給与明細など、お客様によく利用いただくアプリケーションのテンプレもご用意しています。

スパイラル®で作成したアプリケーションのデモは「スパイラルデモ」をご覧ください。

短納期 ローコード開発事例紹介

【事例1】事業者向け協力金や学生支援給付金など緊急を要する申請システムを構築

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によって事業維持に不安を感じている事業者の方や、就学に困難が生じている学生に対する支援として行われた協力金・給付金などの申請フォームに利用いただきました。

参考)スピーディ&セキュアな給付金申請

【事例2】モニター会員様向けの会員システムを構築

これまで郵送や電話で行っていたモニター案件の紹介・お問い合わせ対応をデジタルシフト化。Web上で管理運用を行うシステムを導入いただきました。

超高速開発について詳しく知りたい方は『ローコード開発はスパイラル®』をご覧ください。