顧客対応・サポートの記事

ARTICLE~エピソード25~「情報発信」から「関係構築」へ!オウンドメディアを活用した顧客接点強化のトレンドとは

更新日:2025/10/01

2025年8月、朝8:30。

オフィスのコーヒーマシンが「プシュー」と蒸気を吹き出したその瞬間。

ガチャっ

ドアが勢いよく開き、ボスがやたらとご機嫌な表情で登場した。

おはよう、渦真木くん、聞いてくれ!この前提案したオウンドメディアの改善案、先方にめっちゃ刺さってな。今朝、感謝のメールが届いたんや!

えっ、あのBtoBの…製造業のお客様ですか?

そうや!“あれ以来、リード獲得が倍増して営業チームも動きやすくなった”とのことだ。いや〜ワシ、ちょっと泣きそうになったわ…(感無量)

それは良かったですね。オウンドメディア、やっぱり使い方次第ですよね。でも、どの企業にも効く“正解”があるわけじゃないから難しいんですよね。

そう!それや!さすが渦真木くん。ってことで――最近のオウンドメディアのトレンド、調査せよ!顧客接点の強化につながる活用方法、バッチリまとめて報告してくれ!

わかりました、ボスの感涙の裏にはメディアの工夫あり…調べてみますね。

目次

なぜ今、再びオウンドメディアが注目されているのか?

渦真木さんおはよう、今回はオウンドメディア?

はい。ボスが提案したオウンドメディアが好調みたいなんです。

なるほど。さっきすれ違った時もご機嫌だったよ(笑)。

そういえばこの前、営業部の同期とランチ行ったのですが、“最近、オウンドメディアを改めて検討している”というお客様が増えているとのことでしたよ。

あら、営業の現場からも?

はい。記事などの情報発信だけじゃなくて、“もっと関係性を深められる使い方ない?”とか、“商談につながる設計ってどうすればいいの?”など、広告やSNSでは取りこぼすところを、オウンドメディアで補えないかと、すごくリアルな話になってるみたいです。

なるほどね。たしかにSNSや広告って、出したら終わりになりがちよね…受け手にスルーされることも多いし。

そうなんです。今は情報が多すぎて、ユーザーの関心は“本当に価値を感じるもの”にしか向かないですよね。だから、企業が“自分の言葉”で“自分のタイミング”で発信できるオウンドメディアって、しっかりと設計すればめちゃくちゃ強い武器になるので、見直されているんじゃないかと思います。

“自分の場”があるって、企業にとっても見る側にとっても安心感につながるものね。しかも発信だけじゃなくて、そこから関係構築にもつながる…企業とユーザーの距離感が変わってきているってことかもしれないね。

オウンドメディアの変遷とトレンドの変化

次にオウンドメディアの変化を時代で分けてみます。

| 黎明期(〜2010年前半) | 最初はブログでSEO、リリース中心。 |

|---|---|

| 成長期(2010年代後半〜) | SNSと連動したコンテンツマーケ。 |

| 現在(2020年代〜) | 会員制サイト、パーソナライズ、コミュニティ機能、 BtoBでの“ファン化”がキーワード。 |

会員制サイトって楽しいし、特別感あるよね。ファンになってくれるって大きい!

そうなんです!“継続的な顧客接点を積み重ねる場”として、すごく力になるんですよ。

オウンドメディアのタイプと戦略の違い

オウンドメディアと一口に言っても設計の仕方はさまざまで……大きく分けると“マス向け”と“ニッチ向け”の2タイプに分かれます。

ふむふむ。広く届けるか、深く届けるか、の違いだね。

そうです。マス向けは、たとえば業界ポータルサイトやライフスタイル系メディアのような、“多くの人にまず見てもらう”ことを重視した形になります。SEOやSNSでの拡散が命なので、定期的な更新やキーワード戦略が欠かせません。ただしその分、コンテンツ量産体制とかデザイン・UXの作り込みなど、制作・運用にはそれなりのリソースが必要です。

なるほど、マーケ部や外部パートナーを巻き込んで、がっつりやるタイプね。でも、リソースや予算が限られてる企業だと難しそう。

ですね。逆に、“少人数でも効果を出したい”っていうケースならニッチ向けの方が向いています。

たとえば、特定の業界や職種に特化した専門ブログとか、会員限定のナレッジサイトとか。

対象が絞られている分、専門性の高いコンテンツが評価されやすく、ファンの育成や継続的な関係を実現しやすいです。

深い接点を作って、“関係性”の資産を積み上げていく感じね。営業とも連携しやすそう。

そうなんです。BtoBだと特にこの“関係構築型”が重要になっていて、主に下記の2つのメリットがあります。

“関係構築型”2つのメリット

- 数は少なくても“質が高いリード”が獲得できる

- 一度接点を持った相手と継続的につながれる

予算・リソース、そして“どういう関係を作りたいか”によって、設計の方向性が変わってくるってわけね。

ふむふむ、戦略が問われるね。

ふむふむ、戦略が問われるね。

目的に応じたオウンドメディア設計のポイント

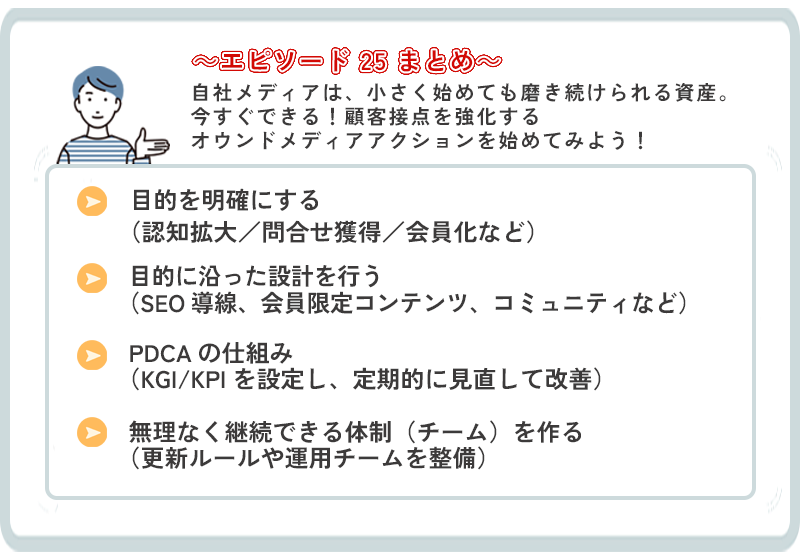

オウンドメディアは、“とりあえず始める”のもアリなんですけど……やっぱり目的を明確にして設計すると、効果が表れやすいです。そこで設計のポイントを整理してみました。

設計のポイント

- リード獲得が目的

→まず検索で見つけてもらう必要があるのでSEO対策を重視した記事を作成。

→ホワイトペーパーや資料DLの導線をしっかり用意。

→“詳しく知りたい”と思った人がスムーズに情報請求できるようにしておくのがコツ。 - 顧客育成(ナーチャリング)が目的

→ 会員限定の深いコンテンツ+メール配信でのリマインド連携。

→一度つながった見込み顧客と、少しずつ信頼関係を積み上げていく設計が大事。

- 継続的な接点づくりが目的

→ コメント機能・Q&A・イベント参加への連携など、参加型のコミュニティ要素を

組み込む。

→ファン化やロイヤルティ向上を促進する。

なるほど、どれも“ただ記事を書いたり情報を発信したりする”だけじゃなくて、設計レベルで仕組みを作っておく必要があるということだね。

はい。しかも、設計時にはこの3つの観点がめちゃくちゃ重要です。

3つの観点

- 誰に届けたいのか(=ペルソナ設計)

→ どんな業種・役職・課題を持った人に響かせたいのか?を明確に。

“誰でもいい”とターゲットを広げすぎると、逆に誰にも響かないことも… - どんな接点を作りたいのか(=接点の質と頻度)

→ 1回見てもらうだけでいいのか? それとも定期的に接触したいのか?

ニュースレター、記事のシリーズ化、セミナー連動など、設計次第で“関係の深さ”

が変わる。 - どのチャネルと連携するのか(=他チャネルとの導線設計)

→ オウンドメディアだけで完結するのではなく、SNS、メール、

営業活動にどうつなげる。

特にBtoBなら営業が使いやすいメディア設計にするのも成功の鍵です。

顧客接点を強化したオウンドメディアの実践例

オホンオホン!呼ばれてないけど来ました。オウンドメディアの“現場力”を伝えるには、やっぱり事例が一番!当社が関わった2サイト、厳選して紹介します。

▶case1 ◆ ロキテクノ株式会社

製造業の“専門性”を、リードの入り口に変えた事例

ロキテクノさんはBtoBの製造会社なのですが、自社の技術や知見を“分かりやすく・説得力ある形”で発信してるんです。製造業の“専門性”を、リードの入り口に変えた事例になります。

専門用語が多くなりがちな業界だけど、逆にそれが“信頼の材料”になっているってことだね。素晴らしい!

▶case2 ◆ スパイラル株式会社(当社)

自治体のDX推進を支援する情報ハブとして機能

次にに7月に公開したばかりのスパイラルの公共DX推進サロンを紹介します。自治体向けに特化したコンテンツを提供しているサイトです。単なる情報発信だけではない、記事・動画・イベントなど多様なコンテンツの展開を考えています。

“読んで終わり”じゃなくて、“つながる場”になっていくといいよね。自社の強みを活かした設計と運用……うん、やっぱりオウンドメディアって“続けるほど資産”になるって実感するわね。

私からは以上です!ではっ!おほんっ!

螺旋さんありがとう!(もう行っちゃった…)まとめるとオウンドメディアは、広告やSNSと違って“情報発信の場”だけではなく、自社の考えや強みを“自分の言葉で、繰り返し伝えることができる場”であることが大きな特徴。

ポイントは“発信する”ではなく“顧客接点を強化する設計になっている”かどうか。

一方通行ではなく、導線やデータ活用も含めて「誰に」「何を」「どう届けるか」を意識するだけで、施策の手応えは大きく変わるってところかな。2人とも今回もありがとう! あとでポイントをしっかりまとめて調査報告書を提出してね!

ポイントは“発信する”ではなく“顧客接点を強化する設計になっている”かどうか。

一方通行ではなく、導線やデータ活用も含めて「誰に」「何を」「どう届けるか」を意識するだけで、施策の手応えは大きく変わるってところかな。2人とも今回もありがとう! あとでポイントをしっかりまとめて調査報告書を提出してね!

というわけで、8月のテーマのオウンドメディア。このテーマはさまざまな切り口があるので、もっと調査をしてみたいな~。

参考サイト

(※本コンテンツの登場人物、部署等はフィクションです。)